点击▼▼▼▼“网盘下载”▼▼▼▼

保存到网盘观看,不保存只能试看2分钟哦!

资源有问题?点此反馈

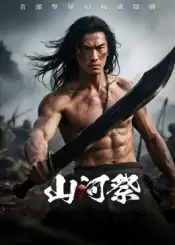

《山河祭》以 1936 年抗战时期的湘西为背景,将湘西儿女的家国情怀与生死抉择编织成篇。剧中既有民间婚俗的烟火气,也有日寇入侵的血泪仇,更有百姓筑路守土的悲壮魂,通过阿华与幺妹的命运羁绊,串联起湘川公路的烽火记忆,让一段无名英雄的抗争史鲜活呈现。

湘西的清晨飘着山间薄雾,石头寨里张灯结彩 —— 今天是阿华娶幺妹的大喜日子。祠堂前,阿华对着列祖列宗的牌位躬身行礼,声音铿锵:“列祖在上,弟子阿华,承天地之德,今日愿聘幺妹为妻!” 吉时一到,祈福仪式开场,“下火海” 的绝活引得乡亲们喝彩:火光里,表演者赤脚踏过烧红的木炭,火星溅起时,围观的人既紧张又赞叹 —— 这是湘西人刻在骨子里的胆识,也是对新人最热烈的祝福。

喜糖撒向人群,阿华攥着幺妹的手,笑得眼角发皱:“幺妹,我终于娶到你了!” 小侄子狗娃挤到跟前,阿华弯腰摸出颗糖塞给他:“狗娃,哥哥给你糖吃。” 奶奶看着成双的新人,眼角笑出了皱纹。可就在这满是欢喜的时刻,日寇突然闯入,枪声打破了村寨的宁静。“放开!幺妹!” 阿华想护住未婚妻,却被日寇推开,混乱中,他看到幺妹被强行掳走,乡亲们倒在血泊里,师父也没了气息,他伸手想抓住师父,却只听见师父微弱的 “别丢下我”,随后便失去了意识。

不知过了多久,阿华在一阵急促的呼唤中醒来。守在床边的少年哽咽着喊:“哥,你醒了!阿婆快来,他动了!” 阿婆端着药碗快步走来,轻声说:“阿华啊,没有三伢子他们救你,你就死了。” 阿华挣扎着坐起,目光扫过床头,突然抓住阿婆的手追问:“耳环!幺妹的耳环呢?” 阿婆叹了口气,从怀里掏出一只银耳环 —— 那是幺妹大婚时戴的。“大婚那天,死了好多人,幺妹她…… 被鬼子抓走了。”

听到真相的阿华猛地起身,要去救幺妹。“你别去!” 阿婆拉住他,“你一个人,哪能打得过那么多鬼子?国立八中的学生要去后方,你跟着他们走吧。” 一旁的学生也劝:“阿华哥,你这样太危险了,不是明智之举,跟我们一起走吧。” 可阿华眼神坚定,摇头道:“不,我要去救她们,就算是死我也要去。”

“好有血性!不愧是我湘西儿郎!” 一阵笑声传来,是三伢子带着几个年轻乡亲走来,“一个都劝不动的小兔崽子们,我们今晚就去杀鬼子,半夜行动,你干不干?” 阿华眼中燃起光,重重点头:“算我一个!” 三伢子压低声音布置计划:“待会儿摸到光膀子的是咱兄弟,摸到穿衣服的就是日军。小五,你去干掉那个站岗的,其他人跟上,分头行动!”

夜色中,几人悄悄摸进日军军营。解决了岗哨后,他们摸到关押乡亲的帐篷,里面传来微弱的哭声。“兰姐!” 阿华认出了被绑在柱子上的女子。兰姐看到他们,眼泪瞬间落下:“阿华,你们终于来了!” 她喘着气说,“我们被抓走后,都关在军营里,他们每天都拖出去几个人,回来的就没气了。幺妹也在屋里,军营西门口的木楼,旁边就是弹药库,要救…… 救她们!”

就在这时,日军的脚步声传来,“怎么回事?” 有人发现了异常。“撤退!” 阿华当机立断,带着兰姐和几个乡亲悄悄撤离。另一边,日寇抓了几个乡亲拷问:“偷袭军营的人都在哪里?不说就一个一个杀了你们,再炮轰你们的寨子!” 乡亲们咬着牙骂:“你们这群畜生,休想从我嘴里套出一个字!”

时间拉回当下,导游带着游客行驶在湘川公路上,声音满是敬意:“各位游客朋友们,我们现在走的这条路,是 1936 年湘西百姓历经千难万险打通的战时生命线。前方的悬崖路段,曾有两百多名筑路民工牺牲在那里。” 下车后,一座石碑映入眼帘 —— 那是湘川公路死事员工纪念碑,风雨侵蚀下,碑文依旧清晰,见证着无名英雄的坚韧。“快看那座矮寨大桥!” 导游指向远处,“它是中国桥梁工程的标志性成就,当年一举创下四项世界第一!” 右侧的开路先锋铜像更让人动容:铜像高举钢钎、脚踏悬崖,仿佛能看到当年民工们凿山筑路的身影。

“前面就是中国的立交第一桥,据说灵感来自当年一个放牛娃!” 导游接着说,“再往前,就是剧中石头寨的原型地 —— 新石头寨。这里是阿华和幺妹大婚的地方,也是乡亲们当年踏出血路的起点。” 一个小孩拉着妈妈的手,认真地说:“妈妈,我长大了也要保卫祖国!”

人物群像

阿华:本剧核心主角,湘西青年,性格坚毅、重情重义。大婚之日痛失爱人与乡亲,醒后不顾危险执意救幺妹,带领乡亲偷袭日军军营,是湘西儿女 “守土卫国” 精神的代表。

幺妹:阿华的未婚妻,温柔善良,大婚时被日寇掳走,她的遭遇是阿华抗争的重要动力,也象征着被侵略的湘西百姓。

阿婆 / 奶奶:慈祥且明事理的湘西老人,既心疼阿华的安危,又理解他的决心,用草药救活阿华,是村寨里的 “精神支柱”。

三伢子:热血的湘西青年,救下阿华后主动发起偷袭日军的行动,胆识过人,是阿华的重要战友。

兰姐:被日寇掳走的乡亲,虽身陷险境却不忘传递情报(军营木楼、弹药库位置),为营救行动提供关键帮助。

国立八中学生:有知识、顾大局,劝阿华暂避危险,代表了抗战时期青年学子的理性与担当。

狗娃:阿华的小侄子,天真无邪,大婚时的 “要糖” 场景凸显了战前的宁静,与后来的战乱形成对比。

师父:阿华的长辈,牺牲于日寇突袭,临终前的 “不要丢下我” 加深了剧情的悲壮感。

筑路民工:无名英雄群体,用血肉之躯修建湘川公路,是抗战 “生命线” 的缔造者。

放牛娃:立交第一桥的灵感来源,象征着湘西百姓的智慧。

日军:残暴的侵略者,掳走百姓、拷问乡亲,是剧情冲突的核心反派。

导游:现代视角的串联者,通过介绍取景地,将历史剧情与现实意义结合,让观众感受历史传承。

经典金句

“阳间未通湘川路,血肉填平万丈渊”—— 道尽湘川公路修建的悲壮,每一寸路面都浸着民工的血汗。

“一锤砸开千重岭,粉身碎骨守湘川”—— 展现湘西百姓筑路守土的决心,哪怕粉身碎骨也要护住抗战生命线。

“我们湘西儿女,死也要用魂守住这片山”—— 阿华的呐喊,是湘西人对故土的深情与对侵略的抗争。

“杀我亲族,掳我阿妹,我要你们血债血偿”—— 日寇突袭后的血泪誓言,凸显阿华的复仇与救亲的决心。

“就算是死我也要去救她们”—— 面对众人劝阻,阿华的坚定回答,彰显重情重义的湘西品格。

“摸到光膀子的是咱兄弟,摸到穿衣服的就是日军”—— 三伢子制定的行动暗号,简洁直白,凸显实战中的机敏。

“你们这群畜生,休想从我嘴里套出一个字”—— 乡亲面对日寇拷问时的怒吼,展现湘西百姓的骨气。

“妈妈,我长大了也要保卫祖国”—— 小孩的童言,是历史精神的传承,让剧情的家国情怀延续到当下。

结束语

《山河祭》没有宏大的战争场面,却用小人物的命运讲透了大时代的悲壮 —— 从大婚的烟火气到日寇的铁蹄,从阿华的单枪匹马到众人的并肩作战,再到湘川公路上永恒的纪念碑,每一个情节都在诉说:湘西的山河,是用百姓的血肉守住的;今天的和平,是用先烈的生命换来的。当矮寨大桥的钢索映着阳光,当开路先锋的铜像立在山间,那段 “死也要用魂守山河” 的历史,永远不会被遗忘。

热门推荐

热门推荐